Cosimo Savina. Una leggerezza sostenibile

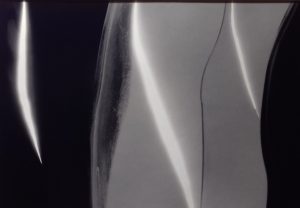

C. Savina, Limiti del corpo umano, 2001

Nel suo best seller intitolato “L’insostenibile leggerezza dell’essere” Milan Kundera ricorda la più arcana ed inafferrabile delle contrapposizioni, ossia quella tra la pesantezza e la leggerezza. Un’opposizione che assume una connotazione ancor più densa di echi nella prospettiva di un eventuale eterno ritorno, dove ogni istante delle nostre esistenze è replicato sostanzialmente all’infinito. Tanto che, scriveva ancora M. Kundera, F. Nietzsche arrivò a considerarlo l’onere più pesante.

Un infinito numero di ora, “inchiodati” alla vita per… l’eternità!

Un’idea, un’eventualità, dai risvolti plausibilmente anche temibili.

Alla luce di questi primi riferimenti, cosa ha scelto Cosimo Savina per il suo itinerario di vita e di ricerca?

Cosa ha preferito tra la pesantezza e la leggerezza?

Ma, prima di andare avanti, debbo riconoscere che fare delle adeguate riflessioni in tema, pur con le migliori intenzioni, non è detto che risulti agevole oltre che fruttuoso, soprattutto davanti alla varietà produttiva di autori come Cosimo Savina.

Penso, scrivendo questo, in modo particolare a Luigi Pirandello e al suo memorabile “Sei personaggi in cerca d’autore”, dal quale, prudentemente, prendo a prestito e adatto questo monito:

“Se si potesse prevedere tutto il male che può nascere dal bene […] che crediamo di fare!”

Proverò, quindi, per prudenza e non per falsa modestia, a proporre qualche sparso commento, magari incerto e lacunoso, che, considerate le mie tare, spero risulti comunque utile. E anche dell’opzione – tra la pesantezza e la leggerezza – attribuita all’autore accennerò soltanto, sebbene mi sembri un riferimento cruciale per la sua fotografia, per la sua ricerca e, non ultimo, per il suo cammino personale.

Un cammino non privo di ostacoli, come è in fondo per tanti, nel tentativo di liberarsi progressivamente quali/quantitativamente dai “pesi” della vita.

È verosimilmente a partire da queste motivazioni – nella suddivisione tra un ipotetico doppio fronte, l’uno considerato negativo e l’altro no – che l’autore mi è sembrato propendere, trasferendola anche alla sua fotografia, per una sua personale leggerezza dell’essere. Una leggerezza che assomma anche componenti etiche, tecniche ed estetiche, che solo se analizzate alla luce della totalità individuale di una vita (e non è certo questa la sede) potrebbero eventualmente determinare le condizioni per un plausibile e compiuto giudizio complessivo dell’uomo, del suo pensiero e della sua ricerca d’autore. Questo in ragione dell’evidenza che quella di ogni autore, così come di ogni persona, è sempre una storia peculiare e distinta, costantemente in divenire. Può capitare, pertanto, che la creazione di un’opera o di un progetto che segua altri precedentemente ideati dalla stessa mente e realizzati sempre dalla stessa mano – tenendo debitamente conto di quanto accennato e senza sorprendersi, quindi – potrebbe anche configurarsi come una sorta di apparente anomalo “gemello diverso”, con un tratto distintivo magari ampiamente a sé stante.

Una ricchezza potenziale, in ogni caso.

E riprendendo nuovamente le riflessioni iniziali, c’è forse anche da chiedersi se e come mai appaia dunque così temibile la pesantezza, rispetto alla leggerezza. Sarà forse perché – come sembra concordare Cosimo Savina riferendosi al patrimonio di idee e di valori che anima anche la sua produzione di autore – il carico della pesantezza ci “inchioda” al suolo, analogamente alla forza esercitata dalle costrizioni fisiche della gravità terrestre. Così come, su altri fronti, ci imprigiona la non meno pesante “gravità” delle convenzioni sociali (l’educazione ricevuta, i condizionamenti indotti/subiti, le convinzioni acquisite/costruite, etc.).

L’autore accennava a questi “sovraccarichi” in un suo appunto preparatorio, nel rifarsi, prioritariamente, alle motivazioni fondanti della raccolta “Traiettorie di Luce”, dalla serie “Il corpo tra luce e materia”. Una serie alla quale è particolarmente legato, sin dalle prime riprese effettuate a partire dal 1998, perché gli ha dato importanti spunti di riflessione, utili anche per il suo percorso di vita. Riflessioni poi proseguite nella successiva raccolta “Limiti del corpo umano” (2001).

C. Savina, Limiti del corpo umano, 2001

Si è trattato di stimoli raccolti in più momenti, come è stato anche nel caso di un’altra raccolta di fotografie a proposito della quale avevo già scritto in una precedente occasione: “La danza delle foglie” (1998).

C. Savina, La danza delle foglie, 1998

Un lavoro nel quale l’autore ha ideato una sorta di relazione affettiva ideale, “interpretata” da una singolare coppia immaginaria.

Una riflessione sviluppata in una dimensione ancora più ampia con il trittico “Universo” (1998).

C. Savina, Universo, 1998

Considerazioni affini hanno caratterizzato anche la raccolta “Più luce imprevista e imprevedibile in tutte le cose della vita” (metà Anni ’90 ca), dalla serie “Più luce nelle cose della vita”.

C. Savina, Più luce nelle cose della vita, metà Anni ’90 ca

Una serie di immagini fotografiche realizzate con una particolare tecnica personale, riguardo alla quale, sinora, l’autore ha mantenuto un certo riserbo. Opere, queste ultime, che per Cosimo Savina hanno un ulteriore valore aggiunto che, presumibilmente, traspare già nei relativi titoli paradigmatici.

Titoli-traccia, che ruotano intorno all’idea di una luce/strumento alla quale, per quanto essa possa e/o debba risultare “imprevista e imprevedibile”, attribuisce anche delle ipotetiche qualità taumaturgiche (mi viene in mente, ad esempio, la cromoterapia ad irradiazione luminosa che utilizza l’energia della luce per ripristinare l’equilibrio elettrico e chimico, migliorando le funzioni biologiche.).

Una luce che, strategicamente, insieme ai suddetti titoli programmatici, l’autore cerca inoltre di modellare anche in funzione narrativa per tentare di proporre un’interpretazione per quanto possibile orientata delle sue opere. Tale scelta progettuale ed organizzativa tiene strategicamente conto della natura elastica delle possibili “letture” dei contenuti – più o meno formalizzati e/o astratti – potenzialmente presenti in una qualsiasi immagine. Un’indicazione interpretativa che, tra i tanti lavori di Cosimo Savina, sembra trasparire maggiormente nel citato trittico “Universo”, così come nella cennata serie “Più luce nelle cose della vita”. In quest’ultima serie di fotografie, ma non solo, questa sorta di itinerario di lettura appare maggiormente funzionale tenendo conto che la sequenza fa parte di un nucleo di immagini che (solo) apparentemente non gerarchizza le opere che lo compongono, quale è la raccolta “Più luce imprevista e imprevedibile in tutte le cose della vita”.

C. Savina, Più luce nelle cose della vita, metà Anni ’90 ca

Opere programmatiche, accennavo, e non a caso, perché siamo in presenza di un autore che ha assunto la fotografia – e con essa, la sua materia fondante, la luce – anche come strumento di ricerca e modello di vita. Un ideale che è divenuto una sorta di isotopia di fondo, un “filo rosso” distintivo del suo cammino umano, portandolo, nel tempo, a tentare di fare e/o dare “più luce” anche alla sua vita, interessandosi e dedicandosi progressivamente, tra altre cose, a corsi di educazione al movimento, alla pratica di danze “Gurdjieff”, a curare con costanza l’alimentazione e, non ultimo, ad utilizzare per quanto possibile la medicina naturale.

E, pensando alla luce come idea-guida è possibile aggiungere altri riferimenti riguardanti questo strategico collegamento con la materia prima del suo percorso autoriale.

La luce, infatti, lo vede interessato persino nella prospettiva, confermata dalle teorie scientifiche più moderne, di una sua dimensione non esclusivamente ondulatoria, presentando una componente anche di tipo corpuscolare. Una dimensione materica che suppone idealmente così affine alle unità elementari del nostro organismo, da immaginare come possibile presenza di una componente di luce anche nel nostro corpo.

La luce, essendosi a lungo dedicato alla stampa in camera oscura, lo interessa, ovviamente, anche riguardo al processo fotochimico di formazione delle immagini fotografiche, siano esse analogiche o digitali (anch’esse legate alla trasformazione di elementi microscopici: dagli alogenuri d’argento delle prime stampe fotografiche tradizionali ai pixel delle fotocamere contemporanee).

Ma è possibile pensare ad altri riferimenti, ad altri collegamenti, ad altri elementi d’interesse anche andando a ritroso nel tempo.

Finanche all’origine delle cose.

Tra altri possibili, un riferimento che mi viene in mente è addirittura quello della Bibbia, nella quale, a proposito della luce, è scritto:

“In principio Dio creò il cielo e la terra. La terra era informe e deserta e le tenebre ricoprivano l’abisso e lo spirito di Dio aleggiava sulle acque. Dio disse: «Sia la luce!». E la luce fu. Dio vide che la luce era cosa buona e separò la luce dalle tenebre e chiamò la luce giorno e le tenebre notte. E fu sera e fu mattina […]” (Genesi, 1:1-3)

Ma la luce anche per le “scienze esatte” e, quindi, non solo per le Sacre Scritture, ha anticipato, o quasi, ogni cosa (risulterebbe, comunque, molto difficile ipotizzare il contrario). Verosimilmente, la luce si è manifestata per la prima volta già nell’istante stesso in cui ha preso vita la materia primordiale nella sua iniziale fase di evoluzione (per lo meno così come noi, al momento, la conosciamo). Né, all’opposto, sarebbe forse immaginabile pensare che da masse di materia in trasformazione non venga mai sprigionata dell’energia né, tanto meno, che questa possa accumularsi indefinitamente nel corpo che l’ha generata, senza uscire e propagarsi oltre esso (ne deriverebbe, per lo meno, un progressivo surriscaldamento del corpo generante, con le ovvie, ipotizzabili, conseguenze). Così facendo, fuoriuscendo dalla fonte generante, la luce/energia può essere invece irradiata e, conseguentemente, risultare tangibile altrove.

Un caso notorio – e, insieme, un possibile ulteriore collegamento con la fotografia di Cosimo Savina – è quello della lampadina ad incandescenza che, a seguito del passaggio della corrente elettrica nel filamento interno, crea/libera l’energia generata dal c.d. effetto Joule, fenomeno conosciuto anche come (ir)radiazione luminosa. Provando ora a proporre un ipotetico parallelo con la fotografia, l’energia visibile sul/nel filamento della lampadina elettrica determinata dall’anzidetto effetto Joule, sembrerebbe poter avere una certa consanguineità, una sorta di comunanza ideale, anche con la componente visibile che generalmente caratterizza le immagini fotografiche. E, tornando nuovamente al lavoro del nostro autore e ripensando in particolare a talune sue opere, quelle che sembrano più di altre rappresentative riguardo a questo ipotetico collegamento simbolico (e, nel contempo, narrativo) potrebbero essere le immagini della serie “Limiti del corpo umano” “Più luce nelle cose della vita”.

C. Savina, Limiti del corpo umano, 2001

C. Savina, Più luce nelle cose della vita, metà Anni ’90 ca

Un riferimento che appare forse più lineare nel caso della prima delle due serie citate ovvero “Limiti del corpo umano”. In questa prima serie, questo immaginario effetto – una sorta di effetto Joule d’autore, si potrebbe dire – sembra infatti emergere in maniera più evidente e pregnante. Andando più nel dettaglio, l’energia raggiante, la luce “irradiata” da questa serie di fotografie di Cosimo Savina appare ancora più tangibile anche grazie al contributo fornito dalla presenza di alcuni peculiari elementi simbolico/narrativi “di rinforzo”. Tra questi, a puro titolo esemplificativo, è possibile notare le evanescenze e i riverberi luminosi che concorrono ad evocare l’idea di una specie di anima, un alone auratico “dentro” ed intorno al soggetto protagonista dell’opera. Si tratta dell’autore stesso, ritratto in un immaginario percorso liberatorio, a partire da una simbolica costrizione iniziale, sino alla liberazione finale dalle “catene” primordiali. Concorre inoltre ad amplificare ulteriormente il moto luminoso la scelta tecnico/estetica di un fondale neutro e scuro che, insieme alla progressiva dissoluzione/disgiunzione corporea dalle forme originarie dell’autore/attore protagonista, contribuisce a connotare questi originali autoritratti intimi una dimensione tanto più arcana quanto indeterminata.

Caratteristiche, queste che, unite ad altri elementi simbolico/narrativi – quali un’aura onirica, un ambiente spoglio, un’apparente assenza temporale, etc. – sembrano poter rinviare le immagini di Cosimo Savina alle note sequenze narrative del fotografo statunitense Duane Michals. Il percorso narrativo di questo noto fotografo, ricco anch’esso di attraversamenti, è caratterizzato da opere peculiari realizzate con inserti scritti e/o dipinti, manipolazioni, lunghe esposizioni, ambientazioni talvolta anche apparentemente surreali, etc. Opere, per quanto concerne i contenuti, dedicate a drammi umani (reali e/o immaginari), alla rievocazione di sogni, alle proprie esperienze emotive, a frammenti di memoria e, più in generale, ad una narrazione della condizione umana. Un cammino, degli attraversamenti, dunque, per il fotografo americano, così come per Cosimo Savina, entrambi indirizzati verso una plausibile destinazione finale che può anche essere immaginata come una dimensione più “alta”, finanche ultraterrena.

E, come tale, meno vincolata dalle maglie sociali mondane.

Fino all’apogeo.

Fino al culmine del proprio percorso di crescita umana, intellettuale e spirituale.

Fino alla resa finale ovvero – ricordando il celebre paradosso percettivo descritto da Victor Hugo nelle sue ultime parole – fino alla visione di una “luce nera”.

Questi ultimi riferimenti a degli attraversamenti potrebbero richiamarne un altro ancora, non meno importante per l’opera di Cosimo Savina, ovvero quello di passaggio, nella duplice accezione di varco e di collegamento. Un collegamento per mezzo del quale è possibile accedere ad una dimensione differente, che, in relazione alle circostanze contingenti, può assumere connotazioni diverse, sia terrene sia, teoricamente, tendenzialmente anche trascendenti. Da un verso, il varco al quale farò riferimento è quello rappresentato da un accesso, da una porta, per l’esattezza, da/verso un’altra dimensione emotiva, intellettuale, estetica, etc. Da un altro verso, imparentato, pensando ad un possibile collegamento, mi riferirò, invece, ad un ponte. Due strategici media, comunque – come lo è, del resto, la fotografia nel suo complesso, qualunque sia il “corpo” (alogenuri, piuttosto che pixel) attraverso il quale è veicolata in uno specifico momento contingente – perché mettono qualcosa/qualcuno in relazione con qualcos’altro/qualcun’altro e viceversa. Collegando, come è nel caso di un ponte, due sponde materiali/immateriali, quali, ad esempio, una “riva” interna, psichica, ed una esterna, sociale, relazionale. E le immagini fotografiche di questo autore, considerata l’ambiguità che non di rado sembra connotare la natura delle cose del mondo, tendenti ad apparire collegate quanto talvolta indissolubilmente separate, sembrano verosimilmente condensare almeno qualche componente di questa duplice – o unica, ma sfaccettata, se si preferisce – metafora del ponte e della porta.

Una metafora che raffigura idealmente il bisogno, tutto umano, di “aprirsi una via”, orientandosi al meglio in quell’intrico, in quel caos tenebroso che è il buio di (poca o tanta) parte della vita.

Un magma ribollente, con le sue continue trasformazioni, che mette incessantemente ogni cosa in relazione con altre creando, tra tante singolarità, quel denso reticolo di interconnessioni che è poi il cosmo.

Una dimensione immane che, umanamente, possiamo soltanto provare ad immaginare e, solo in parte e a piccoli passi, tentare di esplorare più a fondo, grazie anche al contributo di Cosimo Savina.

Un autore sensibile come lui tenta quindi di connettere/ricostruire ciò che, all’apparenza, è distinto, diverso, talora persino distante.

La metafora del ponte, così come quella della porta, potrebbero dimostrarsi quindi delle metafore appropriate per molti dei lavori di Cosimo Savina, tra i quali, le già citate opere della raccolta “Traiettorie di Luce”, così come quelle emblematicamente intitolate “Limiti del corpo umano” e le immagini della raccolta chiamata “Più luce imprevista e imprevedibile in tutte le cose della vita”. Un ponte, per un verso, che non ha soltanto una funzione pratica materiale, perché, nella dimensione che qui ci interessa, crea comunque dei collegamenti “concreti” tra due luoghi ideali, astratti, originariamente separati. Legami diversi, anche estetici, dopodiché questa varietà viene amalgamata e traslata in qualcos’altro, ad esempio in un’opera d’arte. In questa cornice, la porta, per altri aspetti, sebbene crei anch’essa delle relazioni tra due ambiti, assume, più che la funzione di un collegamento, la veste di una vera e propria articolazione, di un bivio, tra un ipotetico spazio/microcosmo interno ed uno esterno e viceversa, annullando o almeno riducendo la separazione tra ciò che è “dentro” e quel che è “fuori”. Una qualità che la differenzia da una parete – che, a prima vista, si presenta solo come un ostacolo, un divisore, un dissuasore – una porta potrebbe invece “parlarci”, per darci delle eventuali indicazioni, un orientamento, insomma. E, in questa prospettiva, che le opere di Cosimo Savina potrebbero quindi essere immaginate alla stregua di metaforici ponti e/o porte, entrambi, a loro modo, comunque “comunicanti”. Nel caso di un ponte, preciso ulteriormente, indicandoci la strada verso un altro luogo, sebbene tendenzialmente in una prospettiva unidirezionale e mettendo sostanzialmente in contatto finito con finito. Nel caso di una porta, invece, questa va intesa come uno snodo di tipo qualitativo, come quello, ad esempio: tra un finito ed un potenziale infinito, tra qualcuno/qualcosa di fisico e una dimensione metafisica e viceversa. Una fotografia, quella di questo autore, da intendersi ipoteticamente, a seconda dei casi, come l’uno o l’altra ovvero, in misura variabile, di entrambi.

E grazie a queste sue opere-collegamento, l’autore sembra mostrarci una sorta di punto di confine tra la mondanità – compresa la sua, con tutte le inevitabili debolezze – e una dimensione migliore, più libera, più luminosa, tesa verso un maggiore equilibrio ideale tra Terra e Cielo (cfr., in particolare, “Limiti del corpo umano”).

Il riferimento al ponte sembrerebbe più adatto, aggiungo, alle cose della natura, proponendo preminentemente direttrici obbligate, mentre quello della porta si configurerebbe come più consona ad una dimensione potenzialmente “superiore”.

Resta comunque in carico all’uomo, al nostro autore, in definitiva, valutare cosa proporre, di volta in volta attraverso le sue opere.

Perché l’uomo e l’autore che è in lui si fondono, in ogni caso, in un essere unico che collega due o più mondi differenti/distanti, magari dopo aver prima distinto, separato e, forse, anche distrutto qualcosa e/o creato dei confini difficili da valicare. Proprio lui, con la sua debole corazza/finitezza esteriore – attraverso la proposta di un’opera che fa le veci di un attraversamento ideale – ci propone una porta/svincolo (qualitativo) magari raggiunto attraversando un ponte/direttrice ideale, assumendosi l’onere, talvolta l’onore, di indicare agli altri un percorso verso una possibile “via d’esodo”.

Da persona inizialmente più chiusa nei suoi confini, il nostro autore si avvia progressivamente verso una dimensione di maggiore autonomia, leggerezza, assumendo le vesti di un possibile mentore in grado di indicarci una strada.

Un discreto, moderno Virgilio, che, attraverso la sua fotografia, prova ad indicare un percorso verso un futuro più libero e leggero.

E, nell’ottica di altri possibili collegamenti, anche le immagini fotografiche di Cosimo Savina, potrebbero rievocare, oltre all’epico incontro/scontro tra la macchina e l’uomo, la nota contrapposizione teorizzata da W. Benjamin tra valore cultuale e valore espositivo dell’opera d’arte. Quanto, in particolare, a quest’ultima storica contrapposizione, rinvierei, per un approfondimento, ad altre più autorevoli analisi teoriche e, eventualmente, anche ad una mia breve riflessione contenuta in un precedente testo disponibile nel web. Aggiungo soltanto che, come è ipotizzabile per la fotografia e, più in generale, per le immagini nelle loro più svariate forme, un aspetto cruciale è rappresentato dalla valutazione del valore d’uso originario delle opere in esame. Questo, ovviamente, vale anche per le opere di Cosimo Savina (talune, in particolare). Opere che, ad un primo sguardo magari caratterizzato dal loro aspetto formale, potrebbero probabilmente richiamare alla mente una certa prossimità con una dimensione cultuale. Un’eventualità che, nella prospettiva di W. Benjamin, deve tener conto della destinazione d’uso d’origine delle opere e della loro modalità di ricezione. Modalità di ricezione che, nell’epoca della riproducibilità praticamente illimitata delle opere, causa una progressiva dissoluzione dell’opera auratica, innescando una sostituzione del valore cultuale con quello espositivo. Secondo W. Benjamin, la fotografia, complessivamente intesa, condensa una rappresentazione emblematica di questa mutazione. Una linea di pensiero che A. De Paz ha messo in discussione, perché tende a sovradimensionare l’eventuale indipedenza dell’opera auratica rispetto all’opera tecnologica, caratteristica dell’era della riproducibilità. Sulla stessa lunghezza d’onda, aggiungo che, se anche un’eventuale analisi non rilevasse nelle opere di Cosimo Savina la presenza di un’aura ben definita – ovvero la connotazione specifica dell’opera d’arte che nel contesto della tradizione, secondo W. Benjamin, rappresenta l’elemento cruciale all’origine del relativo valore cultuale – questo deficit non credo confliggerebbe con un certo alone sacrale comunque percepibile in una certa parte delle opere realizzate da questo autore. Un alone presente, peraltro, anche in altri suoi lavori descritti in precedenti occasioni. Circostanze, nel corso delle quali, ho già cercato di evidenziare in qualche modo questa qualità, tenendo comunque conto dello scenario articolato di relazioni con altri elementi comunque significativi, non ultimo, perché distintivi del suo percorso autoriale.

Non andando molto distante, lo status di autoritratti di alcune opere di Cosimo Savina potrebbe ricordarci, tra l’altro, che la fotografia – di norma “inconsapevolmente” – è da sempre praticata come atto (tecnico) politico/ideologico.

C. Savina, Limiti del corpo umano (particolare), 2001

Attraverso questo medium, infatti, si tende a fissare per sempre un istante, isolandolo in un preciso momento da un contesto reale o astratto.

Una fenomenologia che tende ad accentuarsi, ad esempio, nel ritratto, dove, oltre ad attimi e luoghi, vengono scelti, piuttosto che altri, attori/soggetti ben definiti (tanto per esemplificare alcuni ricorrenti aspetti della scelta politica appena accennata).

Un corpo ed un volto “congelati” per un tempo indefinito da un mitologico “sguardo [tecnico, N.d.R.] di Medusa”.

Un corpo ed un volto che, in questo caso – senza andare molto al di là delle apparenze e non allontanandoci tanto dall’apparente superficie del “reale” – sono il corpo ed il volto intimi e, probabilmente, quelli più “autentici” dell’autore. Una fotografia che si connota come un’opera di autopreservazione, in definitiva, volta a lasciare incisa indefinitamente una traccia di questa sua anima orientata preminentemente alla leggerezza. Un ideale che si alimenta anche della speranza di sopravvivere nella memoria – visiva, e non solo – di coloro che vedranno poi le sue opere. Si tratta, accennavo, oltre che di un atto umano, anche di un gesto politico, teso, per quanto possibile, anche a salvaguardare dalla scomparsa causata dall’azione erosiva e distruttiva degli “agenti patogeni” interni/esterni la memoria del suo pensiero, delle sue creazioni e, in definitiva, del valore del suo percorso di autore.

Non a caso, il ritratto, così come l’autoritratto (quest’ultimo, forse, ancor di più) condensano un’emblematica rappresentazione di un soggetto che sebbene sia stato “congelato” nella ripresa, subito dopo “scompare”, assorbito nell’irrepetibilità dell’istante.

Per tale ragione, un ritratto e/o un autoritratto sono l’esempio più significativo, la quintessenza del miracolo tecnico messo in atto dalla fotografia.

Il tentativo estremo di far “resuscitare”, attraverso l’ausilio di un apparato, un soggetto altrimenti assente.

Al riguardo, ricordava già R. Barthes, che lo statuto fondamentale della fotografia è proprio quello di essere un ossimoro tecnologico che certifica incessantemente la presenza di un’assenza.

Applicando questo paradigma agli autoritratti di questo autore, sembrerebbe quindi confermarsi ulteriormente una funzione preservatrice anche della sua fotografia.

Quasi una sorta di vocazione sanitaria, per quanto si tratti comunque di un surrogato.

Questo perché, anche nel suo caso, si tratta di una fotografia che comunque sia, ritrae, in senso tecnico, un soggetto “scomparso”, in altri termini, un “fantasma”.

Ma, se anche così fosse, non si pensi ad una dissoluzione irreversibile, ma ad un’evoluzione, ad un divenire.

Un frammento, una tappa, di quell’eterno ritorno del quale ho accennato inizialmente.

Una specie di “resurrezione” laica.

Una rinascita, dicevo, non priva di componenti anche temibili, ma pur sempre un ritorno.

Una nuova occasione, nella quale la sua fotografia non impersona le vesti di un Caronte/ponte ancor più spietato di tanta vita/umanità che ci circonda e che ci conduce, in un percorso a senso unico, verso un Inferno eterno.

La sua fotografia, come accennavo, sembra invece vestire metaforicamente i panni di un attraversamento verso un mondo ed un futuro migliori.

Una fotografia che testimonia simbolicamente anche il cammino dell’autore, il quale, attraverso le sue fotografie, mette idealmente in comunione con noi la “luce” che lo guida. Una luce che anima una sostenibile leggerezza dell’essere, e, insieme, pone forse le basi per un’ulteriore opportunità, un’alternativa alla disperata inesorabilità del buio.

Un’altra chance, in un eterno ritorno, piuttosto che l’inesorabilità di una (non solo fisica, ma, comunque, definitiva) “fine”.

Roma, 11 settembre 2019

G. Regnani

Alcuni riferimenti

———————–

Barthes R., La camera chiara, Einaudi, Torino, 1991;

Benjamin W., Passages, Einaudi, Torino, 2002;

Benjamin W., L’opera d’arte nell’epoca della sua riproducibilità tecnica, Einaudi, Torino, 1995;

Borsari A., Bronzino C. (a cura di), Simmel G., Ponte e porta. Saggi di estetica, Centopagine, 2011;

De Paz A., L’immagine fotografica: storia, estetica, ideologie, Clueb, Bologna, 1986;

Frova A., Luce colore visione, Editori Riuniti, Roma, 1984;

Kundera Milan, L’insostenibile leggerezza dell’essere, Adelphi, Milano, 1989;

Marzocchini V., L’immagine di sé. Il ritratto fotografico tra ‘800 e ’900, Lanterna magica edizioni, Palermo, 2010;

Pirandello L., Sei personaggi in cerca d’autore, Crescere edizioni, 2012;

Ragonese R., Costruire l’immagine. Strategie visive fra sacro e profano, Esculapio società editrice, 2013;

Zaganelli G. (a cura di), Saggi di cultura visuale, Fausto Lupetti Editore, Bologna, 2012.

C. Savina, Più luce nelle cose della vita, metà Anni ’90 ca

C. Savina, Limiti del corpo umano, 2001

C. Savina, La danza delle foglie, 1998

C. Savina, Universo, 1998

Cosimo Savina. Una leggerezza sostenibileultima modifica: 2017-06-29T20:42:08+02:00da

Reposta per primo quest’articolo